唄粉Tag U系列街訪已經累積超過 900位受訪者,我們不是坐在電腦前臆測數據,而是 真的拿著麥克風走進人群。在西門町、華山、咖啡廳、校園裡,我們一個一個問:「你最常用的社群是什麼?」累積到今天,已經有 900位受訪者 把他們的社群習慣告訴我們。這不只是一份數據,更是台灣社群現況的縮影。

唄粉社群街訪調查,包含IG與Threads等社群軟體的使用習慣、不同年齡層社群滑手機時數、熱門興趣關鍵字與創作者經營痛點等等。從停權恐懼到帳號被盜,全面呈現社群風險,強調備份與帳號安全的重要性。

唄粉走進人群,蒐集真實社群樣貌

在社群報告滿天飛的時代,數據看似隨手可得,但我們相信,真正有價值的觀察來自「人」。因此,唄粉Tag U不是關在會議室裡模擬,而是直接走進人群,拿著麥克風、對著路人發問。從西門町的學生、華山的年輕上班族,到咖啡廳裡的創作者,我們逐步累積了 超過900位受訪者的回應。

這些數據,不只是冷冰冰的百分比,而是每一個用戶每天的習慣與焦慮。換句話說,這是一份最接近「真實生活」的社群調查,也因此更能反映出平台之間的消長、以及創作者的真實痛點。

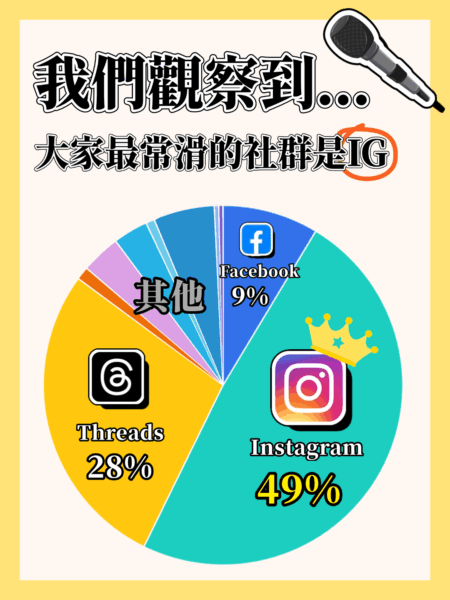

Instagram穩坐王位,老人才滑Facebook

當我們問到「你最常滑哪個社群?」答案很快就分出勝負:

- Instagram:49%(視覺王者,年輕人主場)

- Threads:28%(正在崛起,討論熱度飆升)

- Facebook:9%(叔叔阿姨還在用,但明顯退潮)

- 其他:14%(TikTok、YouTube、Discord…)

受訪者的答案幾乎毫不猶豫:Instagram是第一名。將近一半的人說 IG 是他們每天必滑的平台;而 Threads 也有 28% 的支持度,代表新平台已經快速打進年輕人日常。

相比之下,Facebook只剩下 9%,更多人甚至直言:「我只有爸媽還在用。」這樣的差異,揭示了未來創作者在佈局內容時,勢必要同時兼顧 IG的流量優勢 與 Threads的互動熱潮。

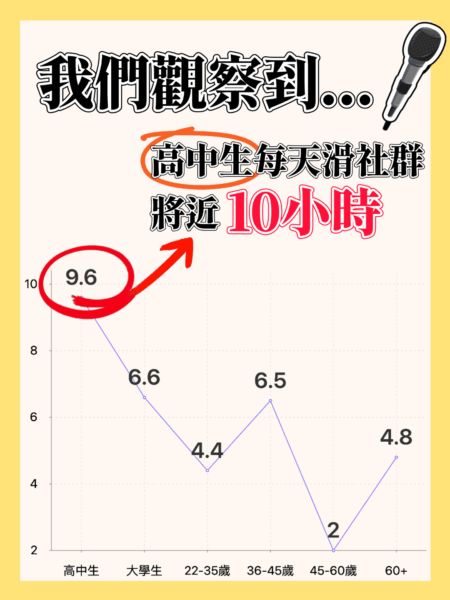

高中生每天滑9.6小時,根本住在社群裡

在不同年齡層的數據裡,高中生的答案最誇張:平均每天 9.6 小時泡在社群裡。

這不只是「重度使用者」而已,而是社群平台已經變成他們生活的基礎設施。許多學生受訪時甚至笑著說:「我幾乎都活在 IG 上!」

相比之下,大學生平均 6.6 小時,上班族(22–35歲)降到 4.4 小時;但36–45歲族群又回升到 6.5 小時,代表社群在不同階段扮演著不同角色:對青少年是陪伴,對學生是資訊與娛樂,對成年人則是社交與消遣。這些差異同時也透露出一個警訊——當人們越依賴平台,一旦帳號出問題,影響就越深。

最愛看的內容:美妝、美食、追星

當我們統計大家最常追的內容時,出現頻率最高的三個關鍵字分別是:美妝、美食、追星。這三大領域幾乎橫掃所有年齡層,不論是學生還是上班族,都把這些當作日常消遣的一部分。有人說每天必看美妝教學,有人表示要追蹤所有餐廳探店帳號,還有人笑著承認自己就是「追星仔」。

這樣的趨勢,證明了 娛樂性與生活感仍是社群的核心驅動力。即便短影音、AI內容不斷湧現,用戶依然期待從社群裡看到能引發共鳴、能融入生活的東西。對創作者來說,這是一個明確的方向:找回內容的「人味」,才有辦法穿透演算法的不確定性。

社群使用六大痛點:從停權到靈感枯竭

不論是一般用戶還是社群創作者,他們在社群使用上往往帶著焦慮。他們提到最多的六個字眼是:停權、盜用、誤刪、觸及下滑、靈感枯竭、粉絲退追。這些問題,幾乎每一位社群使用者都曾經歷過。

有人分享,自己好不容易累積的作品,一個審查誤判就全數消失;有人抱怨觸及突然腰斬,讓合作案瞬間泡湯;還有人感慨粉絲掉得比上升快。這些不只是小小的不便,而是直接影響到收入與職涯的危機。這也再次印證了,帳號安全與內容備份,對創作者來說不是選項,而是必需品。

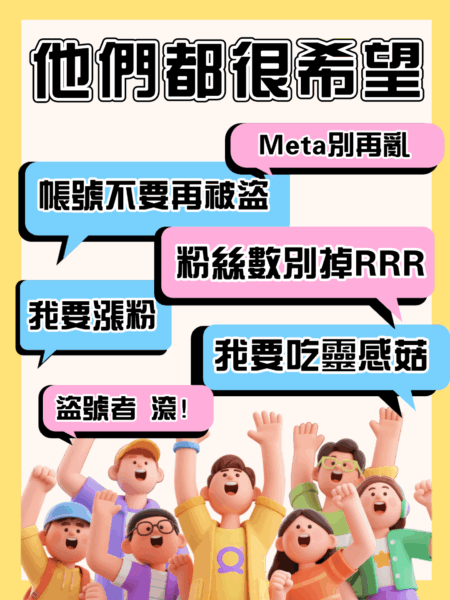

「拜託Meta別再亂!」

當被問到「如果能許一個願望」,受訪者的答案毫不保留。有人直言:「拜託Meta不要再亂了!」也有人說:「粉絲數不要再掉!」甚至有人笑著補一句:「我要靈感菇!」

這些回答表面上看似搞笑,但背後的共同點很明顯:大家最在意的,始終是帳號能不能安全、流量能不能穩定。因為在社群世界裡,帳號就等於身份,粉絲就等於價值。失去它們,不只是一串數字消失,而是整個人的努力被抹去。

900人只是序章,唄粉的重點是守護

這份調查只是個開始。累積900位受訪者的數據與心聲,讓我們更加確信:觀察不是終點,守護才是關鍵。唄粉將持續透過街訪與數據蒐集,把更多創作者與用戶的聲音帶出來。因為我們相信:

創作不該因為演算法出錯而消失

帳號不該因為一場誤判就被掐斷

數位資產應該被妥善守護,並能長期延續

這正是我們在社群領域深耕的原因:不只是紀錄,更是為了確保每一份創作,都能被保存下來。